今日は、企業経営理論 R5(再試)について解説します。

顧客満足に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 期待不一致理論によると、顧客の事前の期待よりも事後のパフォーマンス評価の方が高くなると喜びが生まれ、顧客満足は高くなる。したがって、高い顧客満足を実現している企業は、サービス経験前のプロモーションを実施しないか、極めて控えめに実施することによって、事前の期待を小さくすることに注力する。

イ 顧客満足は、顧客が製品やサービスを得るために要する価格や時間などのコストと、製品やサービスを得ることで得られる機能性や喜びなどのベネフィットとの比として定義される。

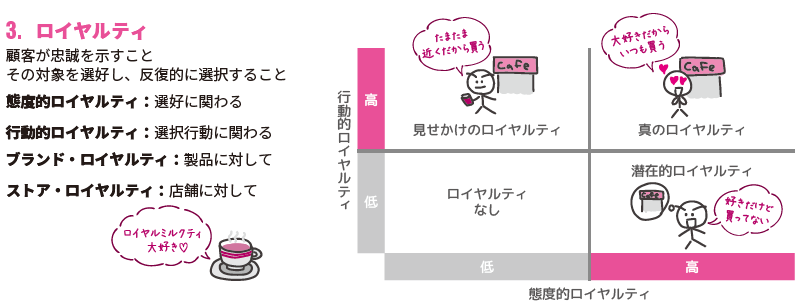

ウ 顧客ロイヤルティは、心理的ロイヤルティと行動的ロイヤルティから構成される。そして顧客満足は、心理的ロイヤルティに影響を与え、行動的ロイヤルティには影響を大して与えない。

エ 製品やサービスを経験した後は、そのパフォーマンス評価が次回の購入・利用の際の期待値になる。したがって、期待不一致理論に基づくと、企業は次回の購入・利用の際に前回と同等以上のサービスを提供しなければ、顧客満足を得ることはできない。

解説

顧客満足に関する問題です。

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:期待不一致理論によると、顧客の事前の期待よりも事後のパフォーマンス評価の方が高くなると喜びが生まれ、顧客満足は高くなる。したがって、高い顧客満足を実現している企業は、サービス経験前のプロモーションを実施しないか、極めて控えめに実施することによって、事前の期待を小さくすることに注力する。

×不適切です。

前半部分(期待不一致理論)は正しいですが、後半の「プロモーションを控えるべき」という結論は誤りです。多くの企業は適切な期待値を形成するためのプロモーションを行い、単に期待を下げることには注力しません。

つまり、「プロモーションを実施しない」という記述は極端すぎて現実的ではありません。よってこの選択肢は×不適切です。

選択肢イ:顧客満足は、顧客が製品やサービスを得るために要する価格や時間などのコストと、製品やサービスを得ることで得られる機能性や喜びなどのベネフィットとの比として定義される。

×不適切です。

この記述は知覚価値に関する定義であり、顧客満足の定義とは異なります。顧客満足はあくまで「期待とパフォーマンスの差」に基づく心理的評価であって、コストとベネフィットの比ではありません。よってこの選択肢は×不適切です。

選択肢ウ:顧客ロイヤルティは、心理的ロイヤルティと行動的ロイヤルティから構成される。そして顧客満足は、心理的ロイヤルティに影響を与え、行動的ロイヤルティには影響を大して与えない。

×不適切です。

顧客満足は心理的ロイヤルティにも行動的ロイヤルティにも影響を与えます。確かに心理的側面の方が影響が強いとされますが、行動的側面にも十分な影響を及ぼします。

つまり、「行動的ロイヤルティには影響を大して与えない」という記述は誤りです。よってこの選択肢は×不適切です。

選択肢エ:製品やサービスを経験した後は、そのパフォーマンス評価が次回の購入・利用の際の期待値になる。したがって、期待不一致理論に基づくと、企業は次回の購入・利用の際に前回と同等以上のサービスを提供しなければ、顧客満足を得ることはできない。

〇適切です。

選択肢の説明の通り、経験によって形成された評価が次回以降の期待になるという点は期待不一致理論に基づいて正しいです。企業は前回と同等以上のパフォーマンスを出さなければ、満足を維持することはできません。

選択肢の説明の通り、期待不一致理論に基づいた正しい記述なので、この選択肢は〇適切です。

以上から、正解は選択肢エとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

![]()

関連教材で学習効率アップ!