今日は、経済学・経済政策のR5(再試)第7問(2)について解説します。

ケインズの有効需要の原理を考える。

いま、総需要ADが

AD=C+I

で与えられているとする。

このうち、消費支出Cは

C=C0+cY

であり、C0:独立消費、c:限界消費性向(0<c<1)、Y:GDP(所得)とする。

また、投資支出Iは

I=I0-ir

で示され、I0:独立消費、i:投資の利子感応度。r:利子率とする。

さらに、所得の処分式は

Y=C+S

で表され、S:貯蓄とする。

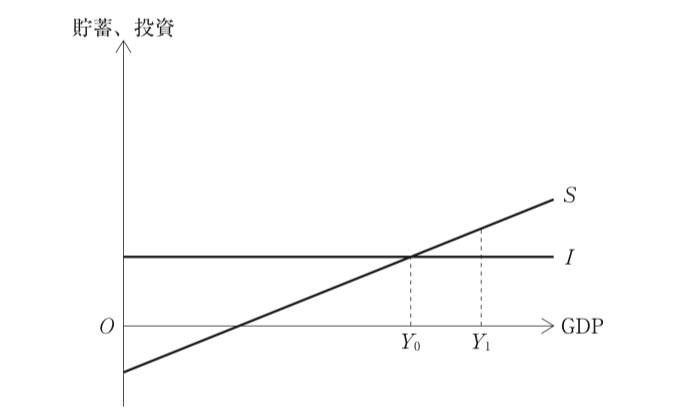

ここから、貯蓄-投資図を用いて均衡GDPの決定を描くと、下図のようになる。なお、Y0が均衡GDPに当たる。

この図に基づき、下記の設問に答えよ。

(設問2)

GDPの変動に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 人々の貯蓄意欲が高まると、S線がより急な形状に変化し、GDPが減少して「倹約のパラドックス」と呼ばれる現象が生じる。

b 独立消費が増加すると、S線が上方にシフトし、GDPは減少する。

c 利子率が低下すると、I線が下方にシフトし、GDPは減少する。

d 限界消費性向が上昇すると、S線がより緩やかに描かれ、GDPは増加する。

〔解答群〕

ア a:正 b:正 c:誤 d:誤

イ a:正 b:誤 c:誤 d:正

ウ a:正 b:誤 c:誤 d:誤

エ a:誤 b:誤 c:正 d:正

オ a:誤 b:誤 c:誤 d:正

解説

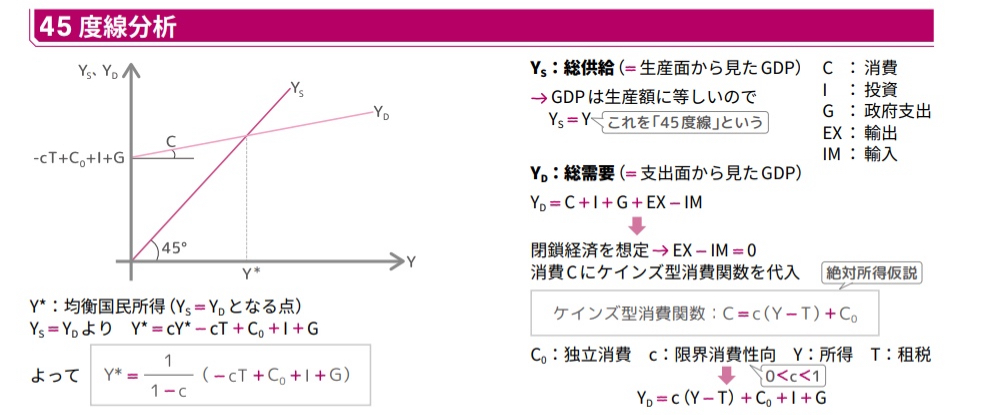

45度線分析に関する問題です。

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

好景気のときは消費や投資が増加し、財の需要が増加するためGDPは増加しますが、不景気のときは消費や投資が減少し、財の需要も減少しGDPは減少します。このように、財の需要の大小によってGDPの大小も決まるという原理を有効需要の原理といいます。45度線分析は、財の需要と供給の関係から、有効需要の原理を説明するために考案されたものです。

まず、財の総供給、つまり生産面から見たGDPについて考えます。GDPは生産額に等しいため、財の総供給YSは以下のように表せ、傾きが45度となるので45度線と呼びます。

YS=Y …①

次に、財の総需要、つまり支出面から見たGDPについて考えます。支出面から見たGDPである財の総需要YDは以下のように表せます。

GDP=YD=C+I+G+EX-IM …②

C:消費 I:投資 G:政府支出 EX:輸出 IM:輸入

ここでは検討を単純化するため閉鎖経済、つまり外国との取引がない場合について考えます。外国と取引がない場合、輸出入は0なので、EX-IM=0となります。

また、消費水準はケインズ型消費関数に依存するものとして計算します。ケインズ型消費関数は、絶対所得仮説とも呼ばれ、消費Cは、所得とは関係なく生きていくために最低限必要な消費水準である独立消費C0と、所得の増加に比例して増加する消費cYからなるとして、消費Cと所得Yの関係を以下のような関数として表したものです。

C=cY+C0 …③

この式で、傾きcは限界消費性向といい、所得が増加したときにどれだけ消費が増えるかを表した係数で、0から1の間の値をとります。また、税金を考慮した場合、消費に回せるお金は所得から税金Tを差し引いた額となるため、③式は以下のように表せます。

C=c(Y-T)+C0 …④

これより、②式に④式を代入すると、財の総需要YDは以下のように表せます。

YD=c(Y-T)+C0+I+G

それでは選択肢をみていきましょう。

a:その通りです。貯蓄意欲が高まると、限界貯蓄性向が上昇するため、S線の傾きは急になり、GDPは減少します。

b:誤りです。独立消費が増加するとI線が上方にシフトし、GDPは増加します。

c:誤りです。利子率が低下すると、投資がしやすくなるため、irが小さくなり、Iが増加します。つまりI線が上方にシフトし、GDPは増加します。

d:その通りです。「限界消費性向が上がる=限界貯蓄性向が下がる」となるので、S線の傾きが緩やかになり、GDPは増加します。

以上から、a:正 b:誤 c:誤 d:正 なので

正解は選択肢イとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

2024年度版 一発合格まとめシート 前編・後編

好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!