今日は、R7 経済学 第14問について解説します。

R7 経済学 第14問

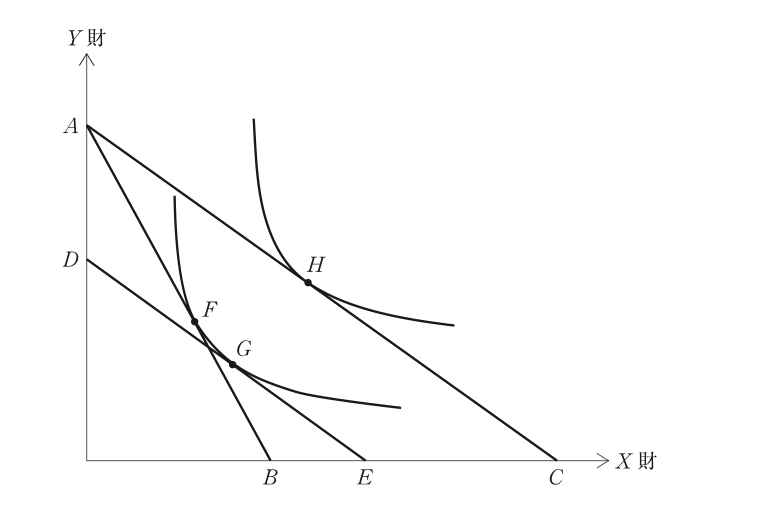

ある家計が所得をすべて使ってX財とY財の消費に充てるものとする。当初、予算制約線ABの下で、無差別曲線と接する点Fで最適消費が達成されていたが、X財の価格が変化し、予算制約線がACにシフトしたことで、無差別曲線と接する最適消費点は点Hに変化した。下図には、予算制約線ABと点Fで接する無差別曲線に対して点Gで接する、予算制約線ACと同じ傾きの直線DEが描かれて

いる。

この図に関する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 上級財であるX財の消費量は、代替効果で増加し、所得効果でも増加した。

b 下級財であるX財の消費量は、代替効果で減少し、所得効果でも減少した。

c 上級財であるY財の消費量は、代替効果で減少し、所得効果では増加した。

d 上級財であるY財の消費量は、代替効果で増加し、所得効果でも増加した。

〔解答群〕

ア aとc

イ aとd

ウ bとc

エ bとd

解説

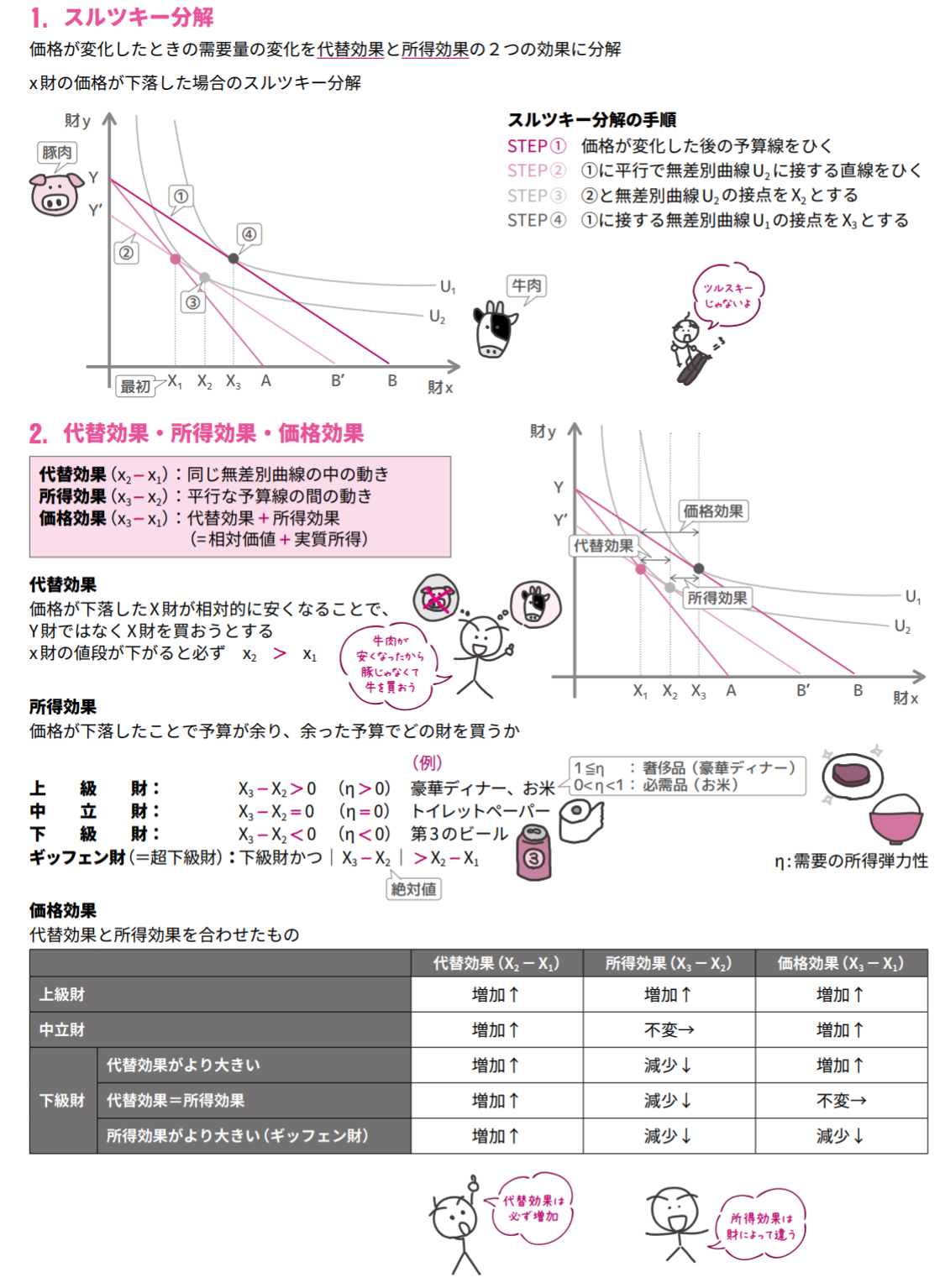

スルツキー分解に関する問題です。

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

選択肢a:上級財であるX財の消費量は、代替効果で増加し、所得効果でも増加した。

→ ✅ 正しいです。

X財はヨコの軸で見ます。代替効果はFからGへの動きなので、消費量は増加しています。所得効果はGからHの動きで、こちらも消費量は増加しています。

よって、この選択肢は〇です。

→ ✅ 正しいです。

X財はヨコの軸で見ます。代替効果はFからGへの動きなので、消費量は増加しています。所得効果はGからHの動きで、こちらも消費量は増加しています。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢b:下級財であるX財の消費量は、代替効果で減少し、所得効果でも減少した。

→ ❌ 誤りです。

上級財・中立財・下級材(ギッフェン財含む)の判断は、所得効果で行います。X財の価格が変化して予算制約線がABからACになったということは、X財が多く買われるようになったため、X財の価格が下がったことを意味しています。価格が下がったときに所得効果(GからHの動き)で消費量は増加しているため、X財は上級財となります。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 誤りです。

上級財・中立財・下級材(ギッフェン財含む)の判断は、所得効果で行います。X財の価格が変化して予算制約線がABからACになったということは、X財が多く買われるようになったため、X財の価格が下がったことを意味しています。価格が下がったときに所得効果(GからHの動き)で消費量は増加しているため、X財は上級財となります。

よって、この選択肢は×です。

選択肢c:上級財であるY財の消費量は、代替効果で減少し、所得効果では増加した。

→ ✅ 正しいです。

Y財はタテの軸で見ます。代替効果はFからGへの動きなので、消費量は減少しています。所得効果はGからHの動きで、こちらは消費量が増加しています。

よって、この選択肢は〇です。

→ ✅ 正しいです。

Y財はタテの軸で見ます。代替効果はFからGへの動きなので、消費量は減少しています。所得効果はGからHの動きで、こちらは消費量が増加しています。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢d:上級財であるY財の消費量は、代替効果で増加し、所得効果でも増加した。

→ ❌ 誤りです。

選択肢cの解説のとおり、代替効果では消費量は減少しています。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 誤りです。

選択肢cの解説のとおり、代替効果では消費量は減少しています。

よって、この選択肢は×です。

✅ 以上から、正しい組み合わせは aとcですので

正解は選択肢アとなります。

正解は選択肢アとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

![]()

関連教材で学習効率アップ!