今日は、運営管理 R6 第12問について解説します。

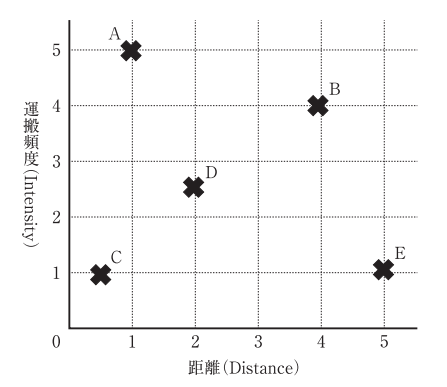

ある職場の DI 分析を行った結果を下図に示す。この図から読み取ることができる改善施策として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

ア 優先的に改善すべき対象は運搬工程Aであり、巡回経路を決めて定期的に運搬するといった間接運搬システムの導入を検討する。

イ 優先的に改善すべき対象は運搬工程Bであり、運搬頻度を少なくするか、または運搬距離が短くなるようにレイアウトの改善を検討する。

ウ 優先的に改善すべき対象は運搬工程Cであり、運搬頻度を少なくするか、または運搬距離が短くなるようにレイアウトの改善を検討する。

エ 優先的に改善すべき対象は運搬工程Eであり、コンベアで結ぶといった直接運搬システムの導入を検討する。

解説

DI分析に関する問題です。

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

【DI 分析】

DI分析とは、Distance-Intensityの頭文字を取ったもので、職場や生産設備の近接性を職場や生産設備の距離(Distance)と関係強度(Intensity)の観点から検討する手法です。DI分析を行うことで、現状のレイアウトの弱点を発見することができます。

本問の図については、以下のように読み取ることが出来ます。

| 作業 | 距離 | 頻度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| A | 短い | 高い | 高頻度だが距離が短い |

| B | 長い | やや高い | 距離が長く、頻度もやや高い(改善効果大) |

| C | 短い | 低い | 優先度低い |

| D | 中間 | 中間 | 中程度 |

| E | 長い | 低い | 頻度が低いため改善優先度は低い |

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:優先的に改善すべき対象は運搬工程Aであり、巡回経路を決めて定期的に運搬するといった間接運搬システムの導入を検討する。

→ 誤り

運搬Aは運搬頻度は高いが、距離は非常に短い。

距離が短いため、全体としての運搬負荷はそれほど大きくない。改善優先度は高くないと判断される。

選択肢イ:優先的に改善すべき対象は運搬工程Bであり、運搬頻度を少なくするか、または運搬距離が短くなるようにレイアウトの改善を検討する。

→ 正しい

運搬工程Bは、距離が長く、運搬頻度も高めであり、改善効果が非常に高いと考えられる。

このような工程に対しては、運搬の回数を減らす(まとめて運ぶ、定期化する)か、距離を短縮するようにレイアウトを変更するのが典型的な改善策であり、最も妥当な選択肢である。

選択肢ウ:優先的に改善すべき対象は運搬工程Cであり、運搬頻度を少なくするか、または運搬距離が短くなるようにレイアウトの改善を検討する。

→ 誤り

運搬Cは頻度も距離もともに小さい。

改善しても効果は限定的であり、優先度は最も低い部類に入る。

選択肢エ:優先的に改善すべき対象は運搬工程Eであり、コンベアで結ぶといった直接運搬システムの導入を検討する。

→ 誤り

Eは距離は長いが、運搬頻度が非常に低いため、コストをかけてコンベアを導入しても投資対効果が薄く、優先的に改善すべき対象とはいえない。

✅ まとめ

選択肢ア(誤):Aは距離が短く改善優先度は高くない。

選択肢イ(正):Bは距離・頻度ともに高く、改善効果が大きい。

選択肢ウ(誤):Cは距離・頻度ともに小さく、優先度が低い。

選択肢エ(誤):Eは頻度が低く、コンベア導入の費用対効果が低い。

以上から正解は選択肢イです。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

![]()

関連教材で学習効率アップ!