今日は、運営管理 R5(再試)第22問について解説します。

中心市街地活性化法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア この法律の目的は、中心市街地に位置するコミュニティの担い手としての商店街が、地域住民の生活の利便性を高めるために実施するさまざまな地域貢献事を支援することである。

イ 市町村は、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、各市町村に中心市街地活性化本部を設置する。

ウ 中心市街地活性化協議会は、市町村が作成する基本計画について協議するための組織であり、認定基本計画の実施について、市町村に意見を述べることはできない。

エ 中心市街地活性化協議会を設置する場合、都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者か、経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者のいずれか一方のみを構成員として選択する必要がある。

オ 特定民間中心市街地経済活力向上事業を実施しようとする者は、単独または共同して、中心市街地活性化協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

解説

中心市街地活性化法に関する問題です。

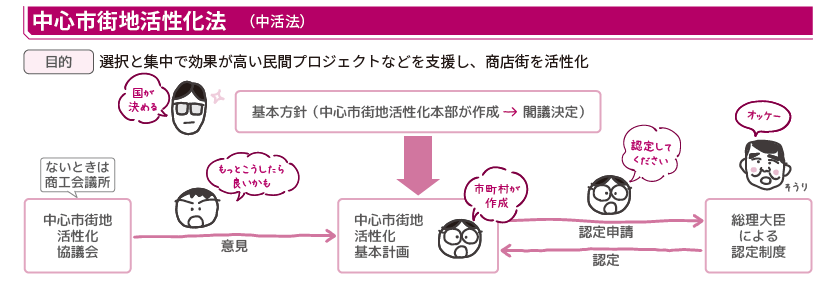

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:この法律の目的は、中心市街地に位置するコミュニティの担い手としての商店街が、地域住民の生活の利便性を高めるために実施するさまざまな地域貢献事業を支援することである。

→×不適切です。

中心市街地活性化法の目的は、都市機能と経済活力の向上により中心市街地を再生することであり、商店街支援に限定するものではありません。

よって、記述は誤りです。

選択肢イ:市町村は、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、各市町村に中心市街地活性化本部を設置する。

→×不適切です。

「中心市街地活性化本部」は政府に組織があります、市町村レベルで設置するものではありません。

よって、記述は誤りです。

選択肢ウ:中心市街地活性化協議会は、市町村が作成する基本計画について協議するための組織であり、認定基本計画の実施について、市町村に意見を述べることはできない。

→×不適切です。

中心市街地活性化協議会は、基本計画作成時の協議だけでなく、認定後の実施状況についても意見を述べることができます。

よって、「意見を述べることはできない」という記述は誤りです。

選択肢エ:中心市街地活性化協議会を設置する場合、都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者か、経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者のいずれか一方のみを構成員として選択する必要がある。

→×不適切です。

協議会の構成は、都市機能の増進と経済活力の向上の双方の観点から適任者を含めることが求められます。いずれか一方のみでよい、というのは誤りです。

選択肢オ:特定民間中心市街地経済活力向上事業を実施しようとする者は、単独または共同して、中心市街地活性化協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

→〇適切です。

記述のとおり、協議会で協議→事業計画作成→経済産業大臣へ認定申請という手続きが定められています。まとめシートでもこの流れを説明しています。

以上から正解は選択肢オです。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

関連教材で学習効率アップ!