今日は、企業経営理論 R6 第36問について解説します。

以下のa~fは、新製品に関する先発優位または後発優位についての記述である。このうち、先発に比べて後発の方がよりメリットが大きいとされる記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 経験効果が大きい。

b 製品の規格をコントロールしやすい。

c 金銭的コストや心理的コストなどの切り替えコストの発生を利用できる。

d 需要の不確実性を見極められる。

e 消費者の心の中に参入障壁を形成できる。

f PLC において主流となる顧客ニーズに対応しやすい。

〔解答群〕

ア aとc

イ bとe

ウ cとf

エ dとe

オ dとf

解説

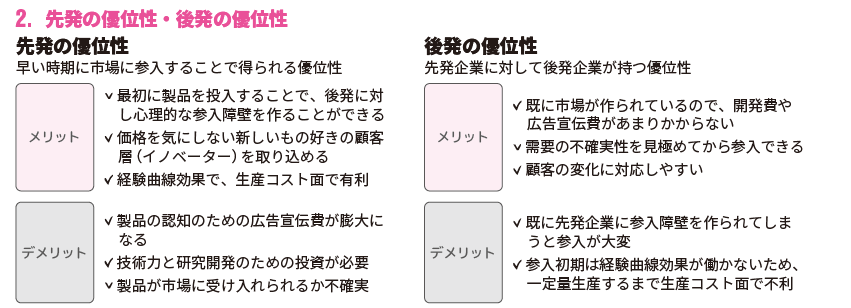

先発の優位性・後発の優位性に関する問題です。

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それではa~fの記述をみていきましょう。

a:経験効果が大きい。

×誤りです。

経験効果(経験曲線効果)は、先発企業が生産経験を積むことでコスト優位性を高められる点にあり、先発優位性の要素です。

つまり、経験効果が大きいほど先発企業のコスト優位が高まり、後発企業は不利となります。

つまり、「後発の方がよりメリットが大きい」という記述は誤りです。

よってこの選択肢は×誤りです。

b:製品の規格をコントロールしやすい。

×誤りです。

製品の規格コントロール(デファクトスタンダードの確立)は、先に市場に出た先発企業が主導しやすいとされています。

つまり、「後発の方がよりコントロールしやすい」というのは誤りです。

よってこの選択肢は×誤りです。

c:金銭的コストや心理的コストなどの切り替えコストの発生を利用できる。

×誤りです。

切り替えコストは、先発企業が先に市場に定着することで顧客側に発生し、それを利用して後発に対して参入障壁を形成することができます。

つまり、後発企業はむしろ顧客の切り替えコストが障壁になる側なので、「利用できる」という表現は誤りです。

よってこの選択肢は×誤りです。

d:需要の不確実性を見極められる。

〇正しいです。

後発優位性の1つに「需要の不確実性を見極めてから参入できる」点が挙げられます。

選択肢の説明の通り、不確実性を見極められるのは後発のメリットなので、この選択肢は〇適切です。

e:消費者の心の中に参入障壁を形成できる。

×誤りです。

消費者の心の中の参入障壁(例:「ポストイット」「バンドエイド」のようなブランド想起)は、先発企業が先に市場に出て築くものです。

つまり、後発企業が形成するものではありません。

よってこの選択肢は×誤りです。

f:PLCにおいて主流となる顧客ニーズに対応しやすい。

〇正しいです。

後発優位性として「顧客ニーズの変化を観察し独自の改良で価値を訴求することで先発企業の市場を奪い取ることができる」点が挙げられます。

選択肢の説明の通り、主流ニーズに適応しやすいのは後発のメリットなので、この選択肢は〇適切です。

以上から、正しい記述の組み合わせはdとfですので

正解は選択肢オです。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

関連教材で学習効率アップ!