今日は、R7 財務・会計 第13問について解説します。

R7 財務・会計 第13問

営業レバレッジ(オペレーティング・レバレッジ)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 営業レバレッジが低い企業は、営業レバレッジが高い企業に比べて、売上高が減少しても利益が減少しにくい状態であるといえる。

イ 営業レバレッジの状況は、営業利益と当期純利益から把握できる。

ウ 営業レバレッジは、一般的に、製造業の企業よりも小売業の企業の方が高くなる傾向にある。

エ 営業レバレッジは、固定費を削減して変動費を増やすことによって高めることができる。

解説

営業レバレッジに関する問題です。

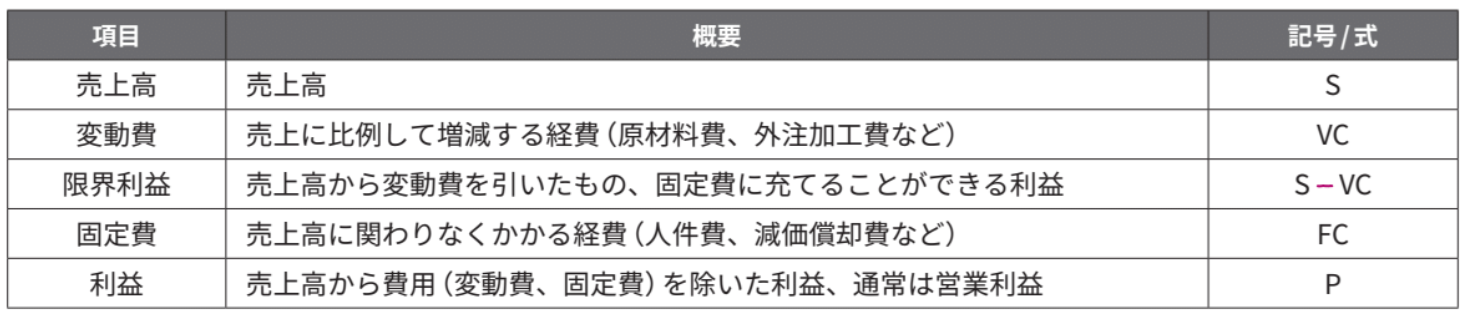

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

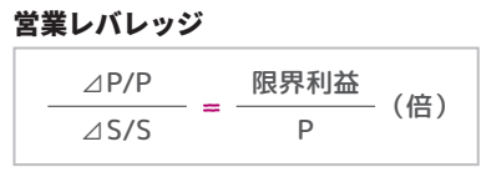

営業レバレッジは、売上高の変化に対する利益の変化の割合のことです。営業レバレッジが高いほど、売上高が変化したときの利益の変化が大きいといえます。

また、分母のPは、利益ですので、「S-VC-FC」と置き換えることができます。

つまり、営業レバレッジは「(S-VC)÷(S-VC-FC)」で表せます。

選択肢ア:営業レバレッジが低い企業は、営業レバレッジが高い企業に比べて、売上高が減少しても利益が減少しにくい状態であるといえる。

→ ✅ 正しいです。

営業レバレッジが高いほど売上高が変化したときの利益の変化が大きいということは、逆にいうと、営業レバレッジが低いほど売上高が変化したときの利益の変化が小さいということです。したがって、売上高が減少しても利益が減少しにくい状態であるといえます。

よって、この選択肢は〇です。

→ ✅ 正しいです。

営業レバレッジが高いほど売上高が変化したときの利益の変化が大きいということは、逆にいうと、営業レバレッジが低いほど売上高が変化したときの利益の変化が小さいということです。したがって、売上高が減少しても利益が減少しにくい状態であるといえます。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢イ:営業レバレッジの状況は、営業利益と当期純利益から把握できる。

→ ❌ 誤りです。

営業レバレッジの計算式は上記のとおりです。営業利益と限界利益がわからなかれば算出できません。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 誤りです。

営業レバレッジの計算式は上記のとおりです。営業利益と限界利益がわからなかれば算出できません。

よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:営業レバレッジは、一般的に、製造業の企業よりも小売業の企業の方が高くなる傾向にある。

→ ❌ 誤りです。

営業レバレッジは「(S-VC)÷(S-VC-FC)」で表せます。固定費(FC)が大きいほど、分母が小さくなるため、営業レバレッジは高くなります。

一般的に、工場や設備をもつ製造業の方が小売業よりも固定費が大きいため、営業レバレッジは製造業のほうが高くなる傾向にあります。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 誤りです。

営業レバレッジは「(S-VC)÷(S-VC-FC)」で表せます。固定費(FC)が大きいほど、分母が小さくなるため、営業レバレッジは高くなります。

一般的に、工場や設備をもつ製造業の方が小売業よりも固定費が大きいため、営業レバレッジは製造業のほうが高くなる傾向にあります。

よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:営業レバレッジは、固定費を削減して変動費を増やすことによって高めることができる。

→ ❌ 誤りです。

選択肢ウの解説のとおり、固定費が大きいほど、営業レバレッジは高くなります。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 誤りです。

選択肢ウの解説のとおり、固定費が大きいほど、営業レバレッジは高くなります。

よって、この選択肢は×です。

✅ 以上から、正解は選択肢アとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

![]()

関連教材で学習効率アップ!