今日は、R7 経営法務 第11問について解説します。

R7 経営法務 第11問

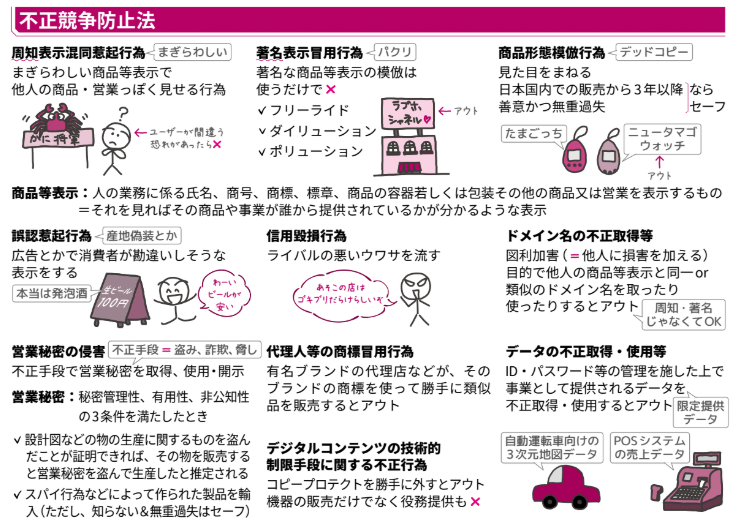

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、選択肢における「特定商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。

ア 営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、その営業秘密を使用する行為は不正競争に該当する旨が、不正競争防止法に規定されている。

イ 他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為が、不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる「著名表示冒用行為」と認定されるには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる。

ウ 不正競争防止法第2 条第1 項第1号に規定する「商品等表示」には、商標法第2条第1項に規定する「商標」が含まれるが、ここでいう「商標」には役務商標は含まれない。

エ 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する行為は、当該特定商品等表示が周知である場合に限り不正競争を構成することが、不正競争防止法に規定されている。

選択肢ア:

→ ✅ 正しいです。

営業秘密を保有する事業者から正当に示された(開示された)者が、不正の利益を得る目的でその営業秘密を使用・開示する行為は、不正競争に該当します。これは、取引先などから契約に基づいて得た秘密情報を、不正に利用するケースを規制するものです。

よって、この選択肢は〇です。

→ ✅ 正しいです。

営業秘密を保有する事業者から正当に示された(開示された)者が、不正の利益を得る目的でその営業秘密を使用・開示する行為は、不正競争に該当します。これは、取引先などから契約に基づいて得た秘密情報を、不正に利用するケースを規制するものです。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢イ:

→ ❌ 誤りです。

他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用する行為(著名表示冒用行為)は、「混同」を生じさせる必要はありません。著名なブランドの信用や名声にただ乗り(フリーライド)したり、ブランドイメージを傷つけたり(ダイリューション)する行為自体が不正競争とみなされます。混同要件が必要なのは、著名表示ではなく周知表示混同惹起行為です。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 誤りです。

他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用する行為(著名表示冒用行為)は、「混同」を生じさせる必要はありません。著名なブランドの信用や名声にただ乗り(フリーライド)したり、ブランドイメージを傷つけたり(ダイリューション)する行為自体が不正競争とみなされます。混同要件が必要なのは、著名表示ではなく周知表示混同惹起行為です。

よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:

→ ❌ 誤りです。

不正競争防止法が保護する「商品等表示」には、商品だけでなく役務(サービス) の表示も含まれます。したがって、商標法上の「商標」には商品商標だけでなく役務商標も含まれ、これらすべてが不正競争防止法上の「商品等表示」に含まれます。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 誤りです。

不正競争防止法が保護する「商品等表示」には、商品だけでなく役務(サービス) の表示も含まれます。したがって、商標法上の「商標」には商品商標だけでなく役務商標も含まれ、これらすべてが不正競争防止法上の「商品等表示」に含まれます。

よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:

→ ❌ 誤りです。

他人の特定商品等表示(周知・著名なもの)と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為は、不正の利益を得る目的などがあれば不正競争に該当します。この規定が適用されるのは、当該特定商品等表示が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている(周知)場合に限られません。特定商品等表示(氏名、商号、商標等)であれば、周知でなくとも不正競争に該当します。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 誤りです。

他人の特定商品等表示(周知・著名なもの)と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為は、不正の利益を得る目的などがあれば不正競争に該当します。この規定が適用されるのは、当該特定商品等表示が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている(周知)場合に限られません。特定商品等表示(氏名、商号、商標等)であれば、周知でなくとも不正競争に該当します。

よって、この選択肢は×です。

✅ 以上から、正解は選択肢アとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

![]()

関連教材で学習効率アップ!