今日は、経営法務 R6 第8問について解説します。

会社法が定める株式の併合と株式の分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。

なお、本問における株式会社は取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではないものとする。

ア 株式の併合および株式の分割を行う場合、いずれも、株主総会の特別決議による承認が必要となる。

イ 株式の併合には反対株主の株式買取請求権が定められているが、株式の分割には反対株主の株式買取請求権は定められていない。

ウ 発行可能株式総数が 100 株であって、発行済株式総数が 50 株の株式会社が、1 株を 10 株とする株式の分割をする場合において、発行可能株式総数を 600 株とするときの定款変更は、必ず株主総会決議の承認を得なければならない。

エ 発行可能株式総数が 900 株、発行済株式総数が 300 株の株式会社が、 2 株を 1株に株式併合する場合、当該会社が公開会社であっても、効力発生日における発行可能株式総数を変更する必要はない。

解説

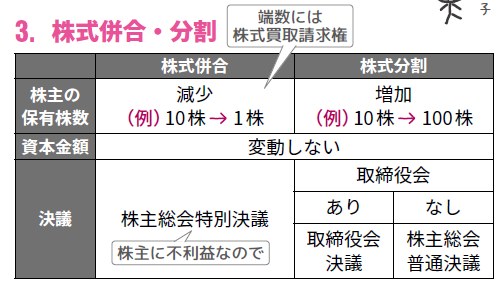

株式の併合と株式の分割における手続きに関する問題です。

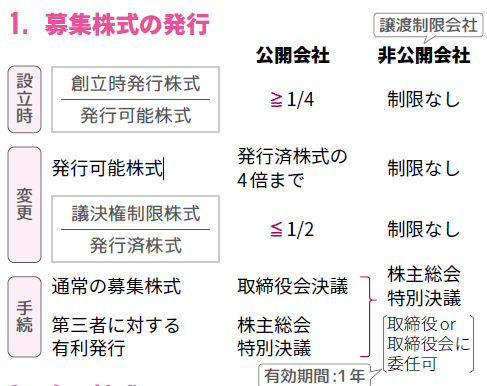

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:株式の併合および株式の分割を行う場合、いずれも、株主総会の特別決議による承認が必要となる。

→ 誤り

株式の併合は株主に不利益を与える可能性があるため、株主総会の特別決議が必要です。

一方で、株式の分割は株式数が増えるだけで、株主に不利益はなく、取締役会設置会社では取締役会決議で実施できます。株主総会の特別決議は不要です。

選択肢イ:株式の併合には反対株主の株式買取請求権が定められているが、株式の分割には反対株主の株式買取請求権は定められていない。

→ 正しい

株式の併合では、端数株の処理などで不利益が生じる可能性があるため、反対株主には株式買取請求権が認められています。

一方、株式分割は株式数が増えるのみで株主の利益を損なうことがないため、買取請求権の制度はありません。

選択肢ウ:発行可能株式総数が 100 株であって、発行済株式総数が 50 株の株式会社が、1 株を 10 株とする株式の分割をする場合において、発行可能株式総数を 600 株とするときの定款変更は、必ず株主総会決議の承認を得なければならない。

→ 誤り

公開会社では、発行可能株式総数は発行済株式の4倍までとされています。

発行済株式が50株であれば、最大でも発行可能株式数は200株まで。600株への変更は違法であり、株主総会決議以前に実行不可能です。

選択肢エ:発行可能株式総数が 900 株、発行済株式総数が 300 株の株式会社が、2 株を 1 株に株式併合する場合、当該会社が公開会社であっても、効力発生日における発行可能株式総数を変更する必要はない。

→ 誤り

併合後は、発行済株式が300→150株になります。

公開会社では、発行可能株式数は発行済株式の4倍まで(150×4=600株)と定められているため、900株のままだと制限を超え、発行可能株式総数を変更する必要があります。

✅ まとめ

選択肢

ア (誤) 分割は取締役会決議で足りる

イ (正) 株式併合には買取請求権があるが、分割にはない

ウ (誤) 公開会社は発行済の4倍までしか発行可能にできない

エ (誤) 併合後は発行可能株式数の変更が必要

以上から正解は選択肢イです。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

![]()

関連教材で学習効率アップ!