今日は、運営管理 R7 第29問について解説します。

運営管理 R7 第29問

スーパーマーケットなどのセルフサービスの店舗の売場づくりに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 買上点数を増やすために、レジ前の陳列商品を低単価商品から高単価商品に変更する。

イ 顧客の店内動線を最短とするために、ワンウェイコントロールの商品配置をする。

ウ ゴンドラ内のゴールデンゾーンの領域を広げるために、通路幅を狭くする。

エ 重点商品の販売量を増やすために、商品棚の重点商品のフェイス数を増やす。

オ 非計画購買を増やすために、パワーカテゴリーをフロアレイアウトの 1 箇所に集中して陳列する。

解説

店舗の売り場づくりに関する問題です。

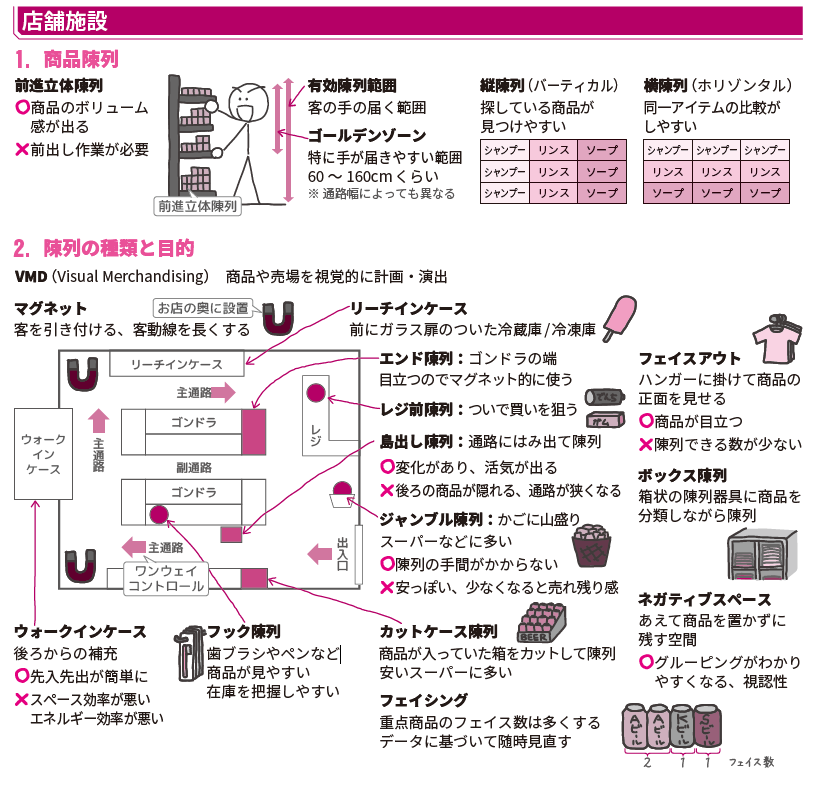

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。

ア:買上点数を増やすために、レジ前の陳列商品を低単価商品から高単価商品に変更する。

→ ❌ 不適切です。

レジ前は顧客が待ち時間についで買い(衝動買い)しやすい場所であり、低単価・即決型商品(ガム、チョコ、電池など)を配置するのが基本です。

高単価商品に変えると購買の心理的ハードルが上がり、かえって買上点数が減るおそれがあります。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 不適切です。

レジ前は顧客が待ち時間についで買い(衝動買い)しやすい場所であり、低単価・即決型商品(ガム、チョコ、電池など)を配置するのが基本です。

高単価商品に変えると購買の心理的ハードルが上がり、かえって買上点数が減るおそれがあります。

よって、この選択肢は×です。

イ:顧客の店内動線を最短とするために、ワンウェイコントロールの商品配置をする。

→ ❌ 不適切です。

ワンウェイコントロール(ワンウェイコントロール方式)は、顧客を一方向に誘導して店内を一巡させる配置のことです。

目的は購買機会を増やすことであり、「動線を最短化する」ことではありません。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 不適切です。

ワンウェイコントロール(ワンウェイコントロール方式)は、顧客を一方向に誘導して店内を一巡させる配置のことです。

目的は購買機会を増やすことであり、「動線を最短化する」ことではありません。

よって、この選択肢は×です。

ウ:ゴンドラ内のゴールデンゾーンの領域を広げるために、通路幅を狭くする。

→ ❌ 不適切です。

ゴールデンゾーンとは、顧客が身体をかがめたり背伸びをしなくても商品を手に取れる範囲である60cm ~ 160cmの範囲のことで、主に主力商品や売れ筋商品が陳列されます。ゴールデンゾーンは通路幅によっても変化し、通路の幅が広いと大きく、狭いと小さくなる傾向にあります。

通路幅を狭めてもこの高さ範囲が広がるわけではなく、むしろ通行性が悪化します。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 不適切です。

ゴールデンゾーンとは、顧客が身体をかがめたり背伸びをしなくても商品を手に取れる範囲である60cm ~ 160cmの範囲のことで、主に主力商品や売れ筋商品が陳列されます。ゴールデンゾーンは通路幅によっても変化し、通路の幅が広いと大きく、狭いと小さくなる傾向にあります。

通路幅を狭めてもこの高さ範囲が広がるわけではなく、むしろ通行性が悪化します。

よって、この選択肢は×です。

エ:重点商品の販売量を増やすために、商品棚の重点商品のフェイス数を増やす。

→ ✅ 適切です。

フェイス数とは、棚の正面に見える商品の数を指します。フェイスを増やすことで、商品が目立ち、在庫も多く見えるため、購買意欲を高め販売量を増加させる効果があります。

よって、この選択肢は〇です。

→ ✅ 適切です。

フェイス数とは、棚の正面に見える商品の数を指します。フェイスを増やすことで、商品が目立ち、在庫も多く見えるため、購買意欲を高め販売量を増加させる効果があります。

よって、この選択肢は〇です。

オ:非計画購買を増やすために、パワーカテゴリーをフロアレイアウトの1箇所に集中して陳列する。

→ ❌ 不適切です。

パワーカテゴリー(来店目的商品)は、来店客を引きつけるカテゴリであり、店内を回遊させるために複数箇所に分散配置するのが効果的です。1箇所に集中すると非計画購買の機会が減ります。

よって、この選択肢は×です。

→ ❌ 不適切です。

パワーカテゴリー(来店目的商品)は、来店客を引きつけるカテゴリであり、店内を回遊させるために複数箇所に分散配置するのが効果的です。1箇所に集中すると非計画購買の機会が減ります。

よって、この選択肢は×です。

✅ 以上から、正解は選択肢エとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

![]()

関連教材で学習効率アップ!