今日は、R7 企業経営理論 第14問について解説します。

R7 企業経営理論 第14問

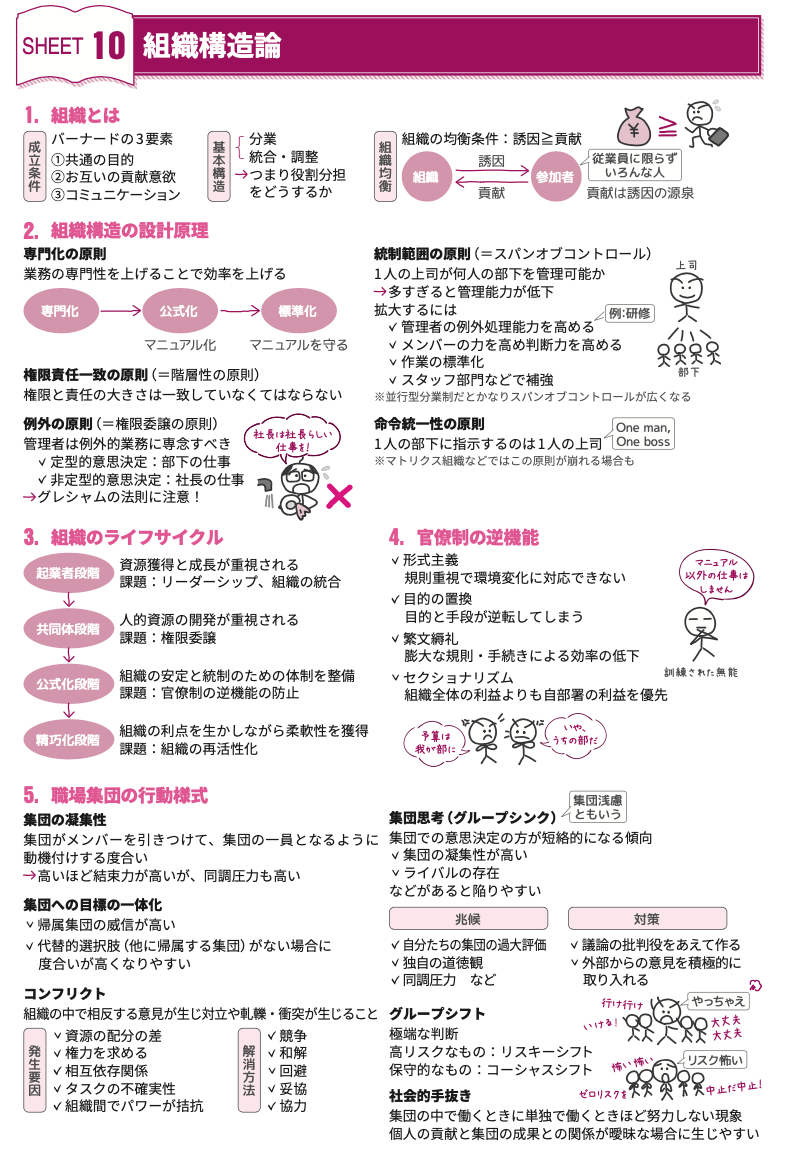

組織における分業と調整に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 作業現場において、仕事を分業し、個々の作業範囲を特定の領域に狭く限定すると、作業者のスキルが均質化し、業務の幅が広がるため、キャリア形成の選択肢も増える。

イ 作業手順を標準化し、作業内容を確定させることは、計画目標の達成率を高め、生産性向上につながる。このような標準化と計画目標の関係は、「計画のグレシャムの法則」として知られている。

ウ 仕事の分業が過度に進むと、組織メンバーは自分の仕事が組織全体にどのような意味を持っているか実感できず、仕事への意欲が低下することがある。こうした現象は、「アンダーマイニング効果」として知られている。

エ 仕事の分業を進めると、個々の作業が単純化され、機械化が容易となるため、各工程間の調整が不要となり、業務は効率化されやすい。

オ 定型的な作業は標準化によってあらかじめ調整し、想定外の事態には上位層が事後的に対応することで、仕事は効率的に行われる。

選択肢ア:作業現場において、仕事を分業し、個々の作業範囲を特定の領域に狭く限定すると、作業者のスキルが均質化し、業務の幅が広がるため、キャリア形成の選択肢も増える。

→ ❌ 誤りです。

→ ❌ 誤りです。

- 分業を進めると、一人あたりの作業範囲は狭くなり、専門化は進むが業務の幅はむしろ狭くなるのが一般的です。キャリア形成の選択肢が広がるというのも逆で、むしろ特定領域に限定されやすくなります。

よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:作業手順を標準化し、作業内容を確定させることは、計画目標の達成率を高め、生産性向上につながる。このような標準化と計画目標の関係は、「計画のグレシャムの法則」として知られている。

→ ❌ 誤りです。

→ ❌ 誤りです。

- 作業手順の標準化が生産性向上につながるのは正しいですが、これは「グレシャムの法則」とは関係ありません。「計画のグレシャムの法則」とは、経営者や管理者が定型的意思決定に忙殺され、非定型的意思決定が後回しになることで将来の計画策定が事実上消滅してしまうことをいいます。

よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:仕事の分業が過度に進むと、組織メンバーは自分の仕事が組織全体にどのような意味を持っているか実感できず、仕事への意欲が低下することがある。こうした現象は、「アンダーマイニング効果」として知られている。

→ ❌ 誤りです。

→ ❌ 誤りです。

- 分業が行き過ぎると「自分の仕事が何に役立っているのか分からず、やる気が下がる」現象は実際に起こります。ただし、これはモラールハザード的な動機低下や疎外感の問題であって、「アンダーマイニング効果(外発的報酬が内発的動機を損なう現象)」とは別です。

よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:仕事の分業を進めると、個々の作業が単純化され、機械化が容易となるため、各工程間の調整が不要となり、業務は効率化されやすい。

→ ❌ 誤りです。

→ ❌ 誤りです。

- 分業すると作業が細かく分かれ作業自体は単純になりますが、全体としては流れをうまく合わせる必要が増えます。調整(工程間のスピードやタイミング合わせ)がないと、全体の仕事が止まってしまいます。そのため、分業すると調整は不要になるのではなく、逆にますます大事になります。

よって、この選択肢は×です。

選択肢オ:定型的な作業は標準化によってあらかじめ調整し、想定外の事態には上位層が事後的に対応することで、仕事は効率的に行われる。

→ ✅ 正しいです。

→ ✅ 正しいです。

- 定型業務は「作業の標準化」で事前調整することでマニュアル化等により誰でも同じようにできるので効率的に、非定型業務はマニュアルでは対応できないので、上司や管理者がその場で判断して指示を出す必要があります。これらを組み合わせると組織は効率的に運営できます。

よって、この選択肢は〇です。

✅ 以上から、正解は選択肢オとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

![]()

関連教材で学習効率アップ!