今日は、運営管理のR6第15問について解説します。

在庫管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア ABC 分析の結果としてCに分類された部品に定期発注方式を導入することによって、発注の手間を省いた。

イ 原材料の在庫を多くすることによって、製造工程における突発的な設備故障による製品の納期遅れを回避した。

ウ 作業時間の変動が大きい工程の前で生産ラインを前後に分割して、工程間在庫を置くことによって、ライン全体の稼働率を改善した。

エ 調達リードタイムが不安定な部品を発注点方式で管理する場合に、発注点を小さくすることで欠品の発生頻度を削減した。

解説

在庫管理に関する問題です。

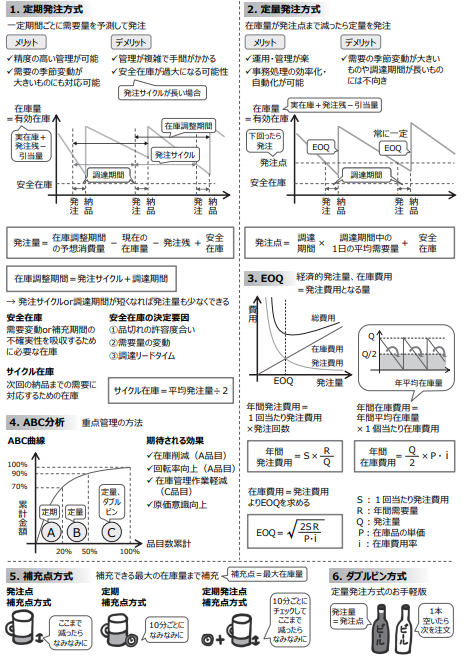

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:ABC 分析の結果としてCに分類された部品に定期発注方式を導入することによって、発注の手間を省いた。

×不適切です。

解説

ABC 分析は、縦軸に累計金額、横軸に品目数累計をとり、累計金額もしくは品目数累計の多い順にA 品目、B 品目、C 品目に分類し、それぞれの重要性に応じた管理を行うための方法です。企業や取扱商品の性質により、A品目、B品目、C品目を区分するための割合は異なってきますが、例えば累計金額の上位70%をA品目、上位70%から90%までをB品目、90%以降をC品目として管理を行う、といった形です。

一般的に、累計金額の少ないC品目は効率性を重視した管理とし、主に定量発注方式やダブルビン方式を採用します。

つまり、「C品目の発注の手間削減のために定期発注方式を採用する」のは最適とはいえないため、この選択肢は×不適切です。

選択肢イ:原材料の在庫を多くすることによって、製造工程における突発的な設備故障による製品の納期遅れを回避した。

×不適切です。

解説

設備故障による納期遅れを防ぐには、工程間在庫や仕掛品在庫を多くするのが一般的です。原材料在庫を増やしても、製造工程が止まっていれば製品は作れないため納期には影響します。

つまり、原材料在庫を多くしても「設備故障」による納期遅れは防げないため、この選択肢は×不適切です。

選択肢ウ:作業時間の変動が大きい工程の前で生産ラインを前後に分割して、工程間在庫を置くことによって、ライン全体の稼働率を改善した。

〇適切です。

解説

作業時間のばらつきが大きい工程では、前後の工程の待ち時間が増加しやすく、ラインの稼働率が低下します。このような場合、工程間在庫を置くことで、各工程が独立して稼働できるようになり、全体の稼働率が向上します。

選択肢の説明の通り、工程間に仕掛在庫を置くことで、ラインのボトルネックを吸収し、生産効率が上がるため、この選択肢は〇適切です。

選択肢エ:調達リードタイムが不安定な部品を発注点方式で管理する場合に、発注点を小さくすることで欠品の発生頻度を削減した。

×不適切です。

解説

発注点方式では、発注点を決める際に調達リードタイムや安全在庫を考慮します。リードタイムが不安定な場合、欠品リスクを減らすにはむしろ「発注点を大きく」して安全在庫を多く持つ必要があります。

つまり、発注点を小さくすれば欠品リスクが「増える」ため、この選択肢は×不適切です。

以上から、正解は選択肢ウとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

2024年度版 一発合格まとめシート 前編・後編

好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!